مهرجان عمّان السينمائي بدورته السادسة… حكايات متحررة من القيود في «عالم خارج النص»

يونيو 26, 2025

دورة الانفتاح والتجديد: “عمّان السينمائي” يحتفي بالتنوع ويكرم البدايات

يونيو 29, 2025غالباً ما تتحدانا السينما بطرق لا ندركها فوراً. إنها فنّ يدعونا إلى الـتأمل وملاحظة العالم من حولنا، من دون أن يكون ذلك واضحاً تماماً أو مباشراً.

هذا العام، في «مهرجان عمّان السينمائي – أول فيلم» (2 إلى 10 تموز/يوليو 2025)، جاءت اختيارات الأفلام الأجنبية لتخاطبنا بشكل غير مباشر، عبر قصص تدفعنا إلى التعمق، تأخذنا إلى ما وراء الحقيقة، وإلى رؤية ما وراء السرديات التي أعتدنا عليها.

انطلاقاً من شعار هذا العام «عالم خارج النصّ»، توفر هذه الأفلام مساحة للتأمل الهادئ، لتحثنا على التساؤل، والشعور، والتواصل مع العالم حولنا، وأيضاً رفض الإملاءات المفروضة في كوكب يحاول أن يقيدنا. وهذا ما فعله كو (يوكيتا هيداكا) ويوتا (هياتو كوريهارا)، عندما رفضا مع أصدقائهما في المدرسة الثانوية نظام المراقبة الحديث (بانوبتي)، الذي وضعته المدرسة لمراقبهم، بعدما خطط الصديقان لمقلب ضد مدير المدرسة.

من هنا، ينطلق المخرج نيو سورا ليصوّر قصّة تدور أحداثها في طوكيو المستقبلية القلقة بسبب تهديد الزلازل الدائم، وأيضاً بسبب النظام الاجتماعي والسياسي الخانق لهؤلاء المراهقين.

من القومية وكراهية الأجانب («الزاينيتشي»، الأجانب المقيمون في اليابان)، إلى أنظمة المراقبة والامتثال، تواجه شخصيات فيلم «نهاية سعيدة» (Happyend) واقعاً ديستوبياً تجعلها تواجه عالمها بطريقتها الخاصة، لتصبح أكثر صراحة سياسياً، وأكثر تمرداً اجتماعياً. ومن خلال ذلك، يتساءل الفيلم عن دور التمرد وعلاقة المرء بالقواعد (الالتزام بها أو كسرها)، حين تصل السيطرة إلى مستويات عالية في خدمة الأمن.

«يجب أن يشعر الأطفال بالأمان»، هي الفكرة الرئيسية هنا، لكن لا أحد يسأل الأطفال عما إذا كانوا بحاجة إلى الإنقاذ. بهذه الطريقة، يتعامل نصّ سورا أيضاً مع المواقف المتضاربة التي تتعامل بها الأجيال الأكبر سناً، مع الجيل الأصغر.

يحدد فيلم «نهاية سعيدة»، نوعين من الاستجابات لمستقبل أكثر قتامة: أحدهما التنازل والتأقلم، والآخر المقاومة. لذلك، يغرس سورا الفيلم بالشكوك والتردد والأمل، لنكون أمام قصة تحذيرية حول دولة المراقبة والحريات المقيدة والهروب والمقاومة من خلال الموسيقى.

«أرماند»

من مدرسة في طوكيو، إلى مدرسة في النرويج، تفوح من جدرانها رائحة التقدمية والتميّز الاجتماعي، يواجه الناس بعضهم بعضاً، وفي أحسن الأحوال يتصادمون.

مدير ومعلمتان، ينتفخان فخراً وقلقاً من قنبلة على وشك الانفجار بسبب قضية شائكة: طفلان في المدرسة، وشهادات تتحدث عن اعتداء محتمل، تفوح منها رائحة تهديدات جنسية.

من خلال الموسيقى والكوريغرافيا، يحاول مخرج فيلم «أرماند» (Armand)، هالفدان أُولمان تونديل الذي ينتمي إلى عائلة سينمائية عريقة، فهو حفيد إنغمار بيرغمان والممثلة ليف أولمان، أن ينقذ بطلته إليزابيث (ريناتي رينسف)، من حالة الجنون والصدمة التي أصابتها عندما تتحول أزمة مدرسة غير عادية إلى مواجهة نفسية مشحونة، حين تستدعى لمواجهة اتهامات خطيرة ضد ابنها الصغير.

يفرض هذا المخطط الأخلاقي نفسه على الفيلم منذ المشهد الأول، ليصبح بعدها مشوشاً ومحطماً. تذوب أفعال الأطفال (الذين لا نراهم في الفيلم)، مهما كانت خطيرة، لتحلّ محلها مسؤولية البالغين. تصبح الخطايا محطات للتكفير عن الذنب، حيث تصبح المسؤوليات التي يحملها كلّ إنسان أسلحة غير تقليدية في هذه المعركة الأخلاقية. «أرماند» فيلم تتصادم فيه أرواح متعارضة، وبطريقة لاذعة يصبح مسحاً دقيقاً لهوسنا الثقافي بالعقوبة.

يدور الفيلم من منطقة رمادية تهمّ الجميع، فهو يبني مستقبلاً أكثر غموضاً مما نستطيع رسمه، لأطفال أجبروا على النمو في ظلّ عبء غير مقبول.

«كلّ ما نتخيله كضوء»

من النرويج إلى مومباي الهند، حيث تتقاطع مصائر ثلاث نساء في مدينة يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، حيث يمكن أن يحدث أي شيء في آن واحد. إنهن ثلاث نساء من أعمار وتجارب مختلفة، لكنهن يتشاركن منزلاً ووظيفة وموقفاً إشكالياً.

وكل واحدة منهن تتفاعل وتعمل بشكل مختلف من حيث العمر والتعليم والشخصية. في فيلمها الروائي الأول «كلّ ما نتخيله كضوء» (All We Imagine as Light)، تنشئ المخرجة الهندية بايال كابايا، نسيجاً حضرياً دقيقاً من التجربة الأنثوية، في محاولة لبناء شبكة من العلاقات في مدينة لا تهدأ أبداً.

قد تكون الخيوط الرئيسية لقصة كاباديا، بمعنى ما، تقليدية. إنها قصة أخوة، ولقاءات بين نساء يدركن ويفهمن بعضهن في اختلافاتهن، لكن طريقة سردها شخصية، تماماً كما تكون التجربة فريدة عندما تحدث في مدينة مثل مومباي. تعمل المخرجة بصمت متعدد، بأصوات خافتة، ومشاهد تبدو عفوية ومتراكمة، مع موسيقى تُشبه الجاز تُرافق كل لقاء أو خلاف بين الشخصيات، وبتسجيل وثائقي دقيق للغاية، يُرافق الفيلم بأكمله، ولكنه يتضمن بعض اللحظات الخاصة التي تُركز فيها الكاميرا على المدينة وسكانها وعاداتها، بينما تُسجل أصواتٌ نسائية تجاربهن المختلفة. تكمن أعظم مزايا كاباديا في طريقة بناء الفيلم بالصور والنظرات الدقيقة واللمسات التي تُذكرنا بأفلام وونغ كار واي، ولكن في سياق أكثر واقعية.

«لمسة مألوفة»

من الواقعية إلى الفراغ والذاكرة و«لمسة مألوفة» (Familiar Touch)، عنوان فيلم المخرجة سارة فريدلاند، المربك في دقائقه الأولى. يشير إلى الجوهر، والايماءات، والرقصات التي يواصل جسد روث (كاثلين شالفانت)، المسن الآن، رسمها في مسارات مرئية وغير مرئية، ولغة المساعدة الجسدية، والحبّ الذي يُمكن من خلال نظرة أو لمسة أن يملأ الفراغ.

بعد الارباك، تكشف المخرجة بسرعة عن أوراقها، وتتلاشى الشكوك حول دلالات القصة، لنصبح أمام حكاية تأمل جادة، في مرض الخرف. في «لمسة مألوفة»، لا يوجد تأمل في المرض بحد ذاته، بل محاولة للاقتراب من شخصية تتلاشى تدريجاً. نظرة حميمية على امرأة يذهب عقلها بينما جسدها ضائع في اللامكان. إن حيرة البطلة من تغيّر المكان، وعدم الاستقرار، والخوف التي تتحكّم بحركاتها، وتشويش الخط الفاصل بين الواقع وسيل الأصوات والصور الذي يسحقها، أو محاولتها الدخول في حوارات مع الآخرين بينما تكاد لا تستطيع ذلك مع ماضيها، هي بعض الأفكار التي تبقى محفورة داخلنا طوال الفيلم وبعده. ينتهي الفيلم ليكون أطروحة عن ذلك الفراغ العقلي، تلك اللعبة التي يلعبها مع الجسد، بينما تكتب فريدلاند فيلمها بطريقة تتجاوز حدود النصّ.

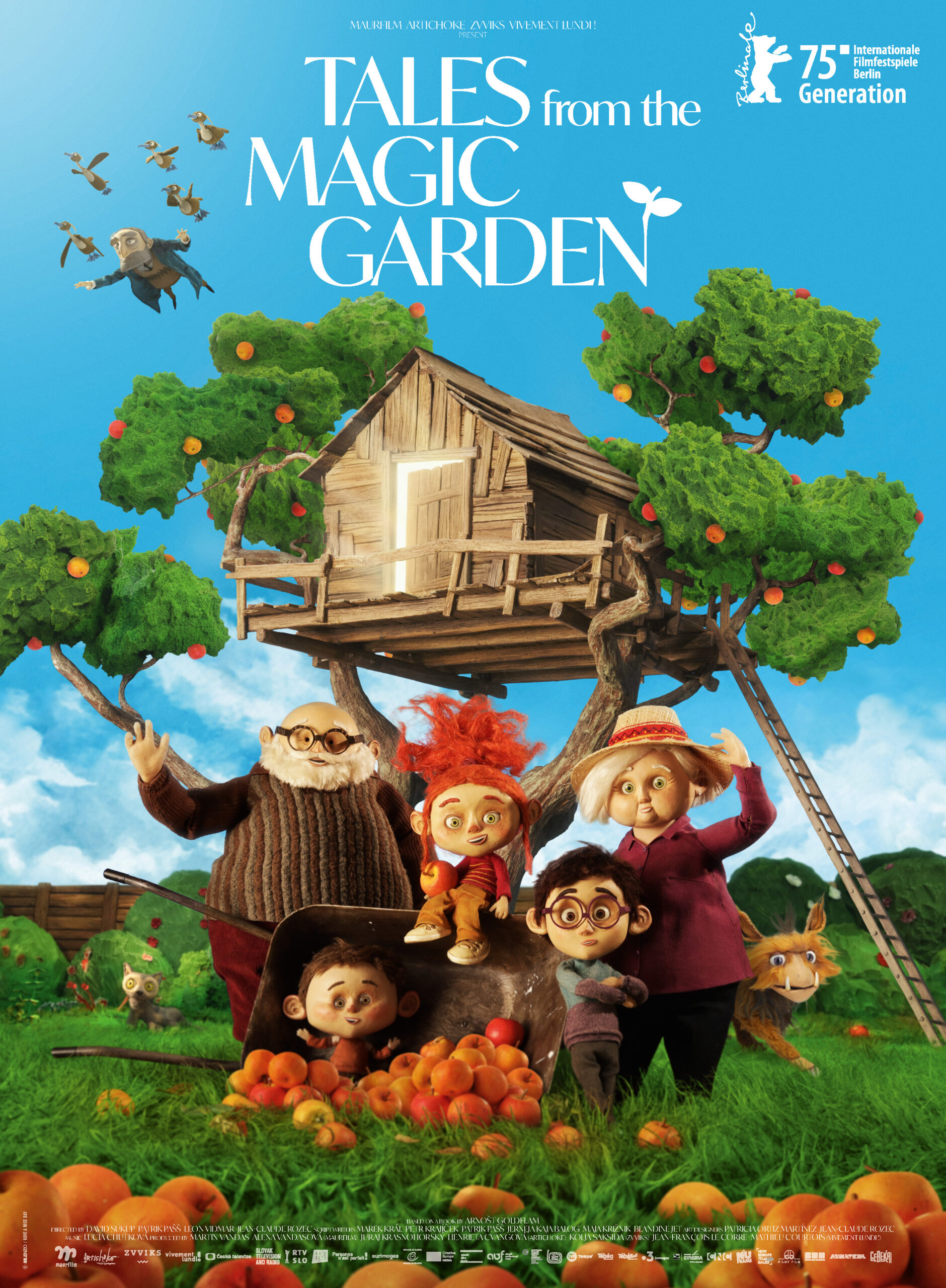

«حكايات من الحديقة السحرية»

بالطريقة نفسها التي تتجاوز حدود الواقع والسرد، يحتفل فيلم «حكايات من الحديقة السحرية» (Tales From The Magic Garden)، بالسحر الشافي لرواية القصص. عندما يصل ثلاثة أشقاء إلى منزل جدّهم، يغمرهم الحزن على فقدان جدّتهم التي كانت تروي لهم الحكايات. كانت طفولتهم ملفوفة بالسرديات الخيالية التي روتها، وترك غيابها برودة في منزل الجدّ النابض بالحياة.

في محاولة لاستعادة دفئها من الماضي، يتناوب الأطفال على نسج قصص يروونها لبعضهم، لتساعدهم على إحياء تراثها، ولتحمل الفقد الأكبر.

هذه هي فكرة فيلم الرسوم المتحركة التشيكي بتقنية «إيقاف الحركة» (Stop Motion)، الذي يدور حول التعامل مع الحزن، والقصص التي ستشاهدها فيه تُمثّل تذكيراً لهذا الشعور.

تُنتج القصص بنجاح الفوضى التي يُسببها الفقد المفاجئ، فتأخذنا إلى عالم مليء بالدهشة والرعب، والحياة، ولكنه مليء بالموت أيضاً. في كلّ من هذه القصص، ستجد الكثير من الحيوانات اللطيفة، وفضولاً طفولياً، وكباراً يُنقذون الموقف، ولكن هناك أيضاً العديد من العناصر المُقلقة التي تُضفي على كل مشهد شعوراً من عالم آخر.

«كلب قيد المحاكمة»

بعيداً عن الحزن، ولكن دائماً في محاولة التعامل مع الفقد، يطرح فيلم «كلب قيد المحاكمة» (Dog on Trial)، أسئلة مهمة: هل الكلاب أكثر من مجرّد حيوان يمتلكه الإنسان؟ هل يجب اعتبارها مساوية للبشر في القانون والمحاكم؟ وهل يمكن محاكمة الحيوانات في المحكمة بمفردها بمعزل عن صاحبها؟

«كلب قيد المحاكمة»، فيلم لعشاق الكلاب، مع تحذير بأنه أكثر عاطفية مما قد يستحمل البعض، إنها قصة كلب طيب يُحاكم في سويسرا.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية مؤسفة، ويدور حول محامية تتولى قضية في مدينة سويسرية تدافع فيها عن كلب (وصاحبه غريب الأطوار) عضّ بعض الأشخاص.

هناك قانون سويسري قديم ينصّ على وجوب قتل الكلب (أو الحيوان) وتغريم صاحبه إذا عضّ (أو أذى) شخصاً ما.

الكلب في الفيلم، المسمى «كوزموس»، لطيف للغاية، لكن من خلال التحقيق القانوني يكتشفون أنه يميل إلى عضّ كلّ من يعترض طريقه أو طريق طعامه. وهو أمر طبيعي جداً بالنسبة للكلاب. ولكن هل يمكنهم إقناع محكمة سويسرية بأن هذا لا يجعله خطيراً؟

على الرغم من طابعه الفكاهي، فإنّ «كلب قيد المحاكمة» صاحب فكرة فلسفية عن تعامل البشر مع حيواناتهم الأليفة. وعلى الرغم من إيقاعه المأساوي الكوميدي المحموم، يُشبه الفيلم في النهاية عملاً إجرائياً، يستكشف كيفية تعريف العدالة. تظهر الممثلة والمخرجة لاتيتيا دوش بحضور غير تقليدي آسر أمام الكاميرا، ومع ذلك، خلفها، تُكافح للحفاظ على سيطرتها الكاملة على أفكار الفيلم الديناميكية وخياراته الأسلوبية المضطربة. ومع ذلك، ثمة شيء من التشويق يناسبه. مُدركاً أن رسالته قد لا تروق لجميع المشاهدين، يُحاذي الفيلم نفسه مع الحيوانات، ينبح ويخدش، ويسيء التصرف أحياناً لإيصال فكرته، مع تسليط الضوء بسخاء على بطله اللطيف لتأكيد أفكاره الرئيسية.

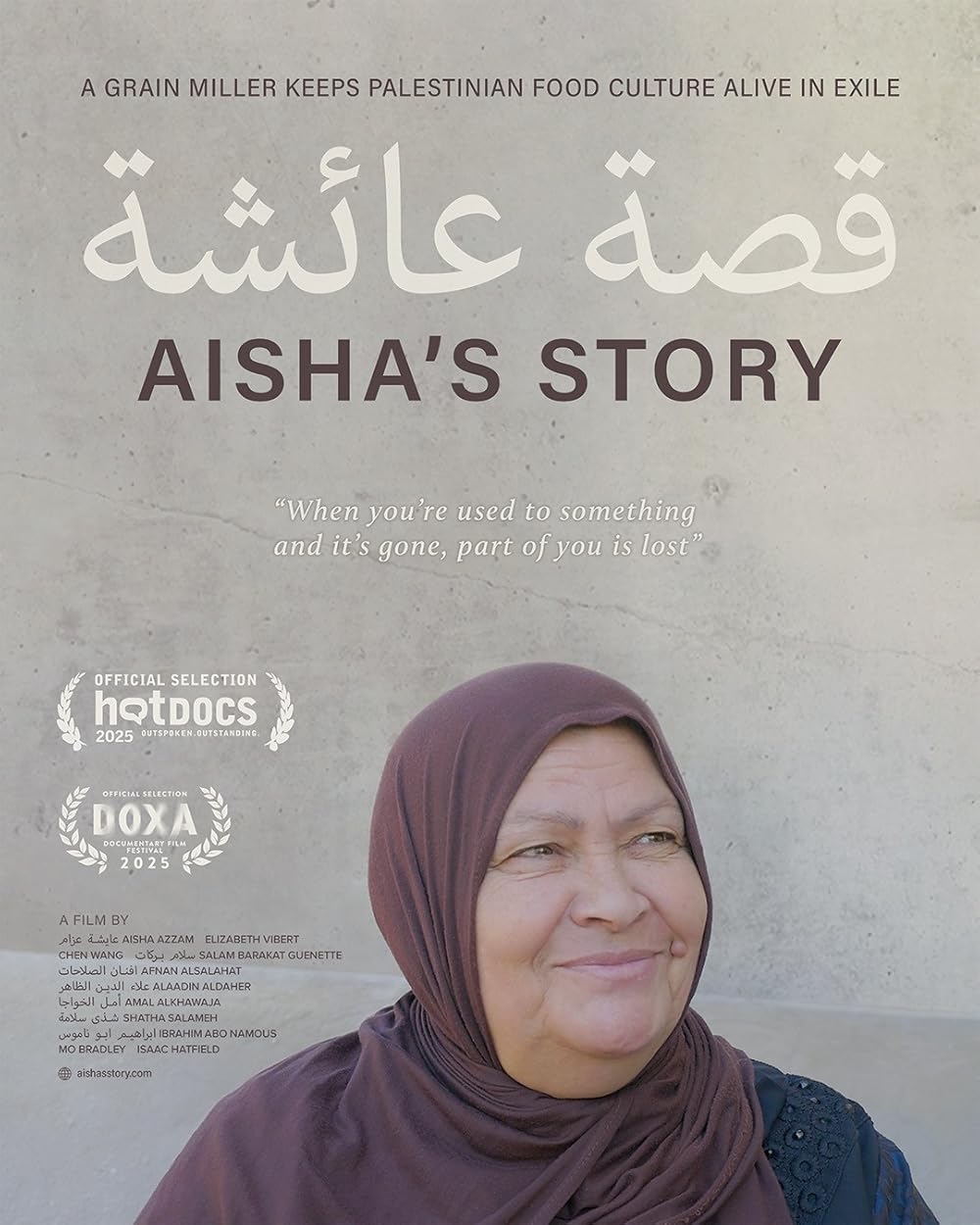

«قصة عائشة»

«الطعام أثمن ما في التراث الفلسطيني». بهذه الكلمات، تُلخّص عائشة عزام جوهر حياتها. أسست مع زوجها مطحنة حبوب عائلية قبل 35 عاماً في مخيم البقعة للاجئين في الأردن. هناك، تطحن القمح والحبوب والأعشاب التي تُشكّل جوهر المطبخ الفلسطيني، مُحافظة ليس فقط على الجسد، بل على الهوية والذاكرة والثقافة. عندما فرت جدّة عائشة من النكبة عام 1948، كانت تحمل معها حجر طحن واحد. بعد عقود، لا تزال عائشة تستخدم هذا الحجر ذاته (إرثاً من الصمود والمقاومة) للحفاظ على تقاليد المطبخ الفلسطيني حية. صُوّر فيلم «قصة عائشة» على مدى عامين، فهو يصوّر أكثر من مجرد رحلة عائلة، بل يُقدّم تأملاً في الصمود والهوية والرابط الوثيق بين الطعام والانتماء.

في نقاشات مطبخية حيوية مع صديقاتها، تُدافع عائشة بشغف عن مكونات كل طبق، مؤكّدة أنّ كل مكوّن يروي قصة. يصبح الطبخ والحصاد والطحن والولائم أفعالاً للذكرى والمقاومة، مُرسّخة في ذلك المسار العاطفي للفيلم في إيقاعات المنفى والصمود اليومية. يستخدم الوثائقي، مقابلات ولقطات أرشيفية لتتبع إرث النزوح الفلسطيني والقوة الراسخة للتقاليد الثقافية. قصة عائشة شهادة حول كيف يُمكن للطعام (في جوهره الجماعي) أن يُغذي الهوية، وينقل التاريخ، ويمنح الفرح حتى في ظلّ العنف الاستعماري المستمر.